John Neumeiers Ballette sind voller Details. Während man als Zuschauer*in vorrangig auf Bühnenbild, Kostüme, die Musik und die Choreografie achtet, werden einzelne Requisiten und Kulissenteile erst auf dem zweiten Blick wahrgenommen. Kennt Ihr in »Dornröschen« die sechsköpfige Ahnengalerie?

»Dornröschen«, Erster Teil. Während Prinz Désiré immer tiefer in sein rätselhaftes Erlebnis eintaucht, beobachtet er Szenen aus Auroras Kindheit und Jugend. Im Hintergrund ist eine sechsköpfige Ahnengalerie sichtbar. Aber wer sind die abgebildeten Portraitierten? Natürlich sind hier keine zufälligen Personen zu sehen, sondern sechs Abbildungen von historischen Persönlichkeiten des Tanzes, die eng verknüpft sind mit dem Ballett »Dornröschen« und dessen Schöpfer Marius Petipa.

Wir blicken zuerst von links oben nach unten: Das Gesicht der ersten Dame ist Olga Preobrajenska (1871-1962) zuzuordnen. Sie war Primaballerina am Mariinski Theater in St. Petersburg und wichtige Lehrerin zahlloser Tänzerinnen von Weltruf, darunter Margot Fonteyn. Ausgebildet wurde sie an der kaiserlichen Ballettschule in St. Petersburg, zu ihren Lehrer*innen gehörte u.a. Marius Petipa, der Choreograf von »Dornröschen«. Ihr wurde übrigens auch schon in einem anderen John-Neumeier Ballett eine Hommage gesetzt: Eine der Solo-Ballerinen im Ballets Russes Teil in »Nijinsky« ist inspiriert von Preobrajenska, im Besetzungszettel zur Uraufführung des Balletts im Jahr 2000 wurde sie zudem namentlich aufgeführt. Aber auch wenn wir ihren Namen auf den Programmzetteln nicht mehr finden, ihr Geist bleibt weiterhin auf der Bühne präsent. Und das hat auch einen guten Grund: Preobrajenska hatte eine enge Verbindung zu den Ballets Russes: Ihre Schülerinnen Tamara Toumanova, Tatiana Riabouchinska und Irina Baronova wurden im Alter von nur 13 Jahren zu Stars der Ballets Russes-Compagnie; als sogenannte »Baby-Ballerinas« begann ihre aufsteigende Karriere.

Weiter geht es mit dem mittleren Portrait auf der linken Seite der Ahnengalerie: Nicht viel schreiben muss man über Peter Iljitsch Tschaikowsky (1840-1893), der unvergessliche Ballettmusik komponiert hat, unter anderem zu »Dornröschen«, »Der Nussknacker« und »Schwanensee«, drei Ballettklassiker in der Choreografie von Marius Petipa.

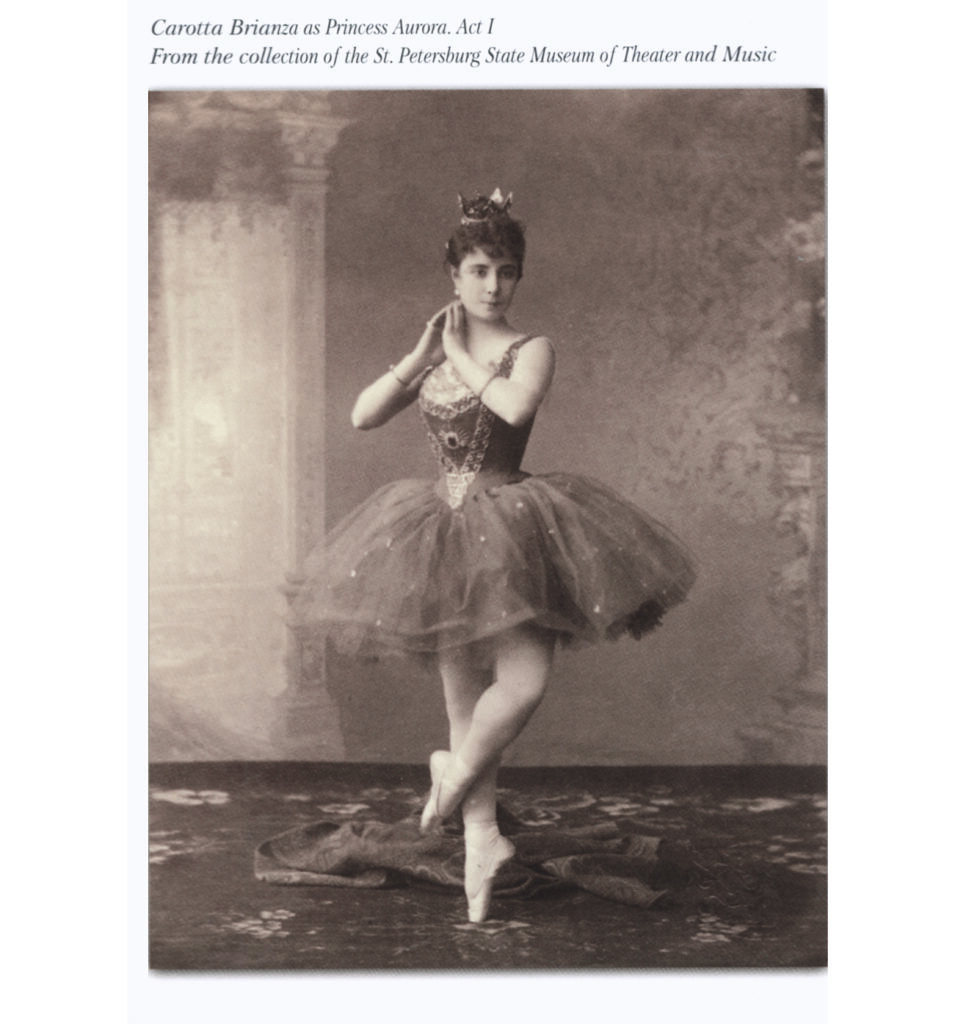

Die dritte Portraitierte links unten ist Carlotta Brianza (1867-1930). Sie war eine italienische Primaballerina aus Mailand mit internationaler Karriere, gefeiert wurde sie für ihre virtuose italienische Technik. Berühmtheit erlangte sie, weil sie 1890 von Marius Petipa ausgewählt wurde, um in der Uraufführung von »Dornröschen« die Hauptrolle der Prinzessin Aurora zu tanzen.

Foto: Stiftung John Neumeier (c) Theater Museum, St. Petersburg

Während ihres Engagements am kaiserlichen Mariinski-Theater in St. Petersburg tanzte sie weitere führende Rollen in Balletten von Petipa. 1891 verließ sie Russland und setzte ihre Karriere in Italien, Wien, Paris und London fort. Wie auch Olga Preobrajenska unterrichtete sie nach ihrem Rückzug von der Bühne als Ballettpädagogin.

Drei Portraits sind noch unbekannt? Wir blicken nach rechts oben zu einem Mann, der lange an der Seite von Marius Petipa gearbeitet hat: Lew Iwanow (1834-1901). Er war ein außerordentlicher Tänzer, später Ballettmeister, Choreograf und Assistent von Petipa in Sankt Petersburg am Mariinski Theater. Als langjähriger Assistent übernahm er 1892 von dem erkrankten Petipa die Arbeit an »Der Nussknacker«, der berühmte Schneeflockenwalzer gilt als typisch für seinen lyrischen Stil. Für eine Neufassung von »Schwanensee«, die er gemeinsam mit Petipa erarbeitete, schuf er eine neue Choreografie für den zweiten Akt. Der sogenannte »Weiße Akt«, den John Neumeier in seiner Version »Illusionen – wie Schwanensee« rekonstruiert, beruft sich auf Iwanows Choreografie.

In der Mitte der rechten Spalte ist Pierina Legnani (1868-1930) zu sehen, Primaballerina assoluta der Mailänder Scala, später im Mariinski-Theater in St. Petersburg, dessen Ballettdirektor Marius Petipa war. Sie ging in die Ballettgeschichte als beste Tänzerin ihrer Zeit ein, Petipa selbst ließ sich mehrmals von ihr inspirieren und kreierte für sie wichtige Rollen oder änderte Choreografien so um, dass sie ihre technischen Fähigkeiten zeigen konnte. So wurden zum Beispiel im Coda-Teil des Grand Pas de deux im dritten Akt von »Schwanensee« 32 fouettés en tournant eingefügt, zu diesem Zeitpunkt beherrschte nur sie diese Drehungen.

Der Name des letzten Portraitierten auf der Ahnengalerie fiel des Öfteren: Marius Petipa (1818-1910). Ein bedeutender Choreograf, aus Marseille kommend, der 1847 als Tänzer nach St. Petersburg ging und blieb. Er wurde zum Ersten Ballettmeister ernannt, was bedeutete, dass er für jede Spielzeit des Mariinski Theaters einige neue Ballette kreieren sollte. Über 50 Jahre lang war Petipa in Russland tätig. Mit über 70 Jahren schuf er, gemeinsam mit dem Komponisten Peter Tschaikowksy, seine vielleicht besten Ballette, darunter »Dornröschen«.

Seine Bedeutung für die Balletthistorie kann an dieser Stelle nur angerissen werden: Petipa kreierte das klassische Repertoire für die Zukunft, alles was wir aus dem 19. Jahrhundert kennen – mit Ausnahme der Inszenierungen von August Bournonville, der in Dänemark tätig war – kennen wir durch seine Augen, er hat das klassische Ballett kodifiziert. Die Tänzer*innen trainieren jeden Vormittag noch dieselben Exercises wie die Tänzer*innen im 19. Jahrhundert, sie bedienen sich quasi derselben Codes. Natürlich hat sich einiges geändert, aber im Kern ist das immer noch die Sprache des klassischen Balletts. Petipas Choreografien sind in der Ausbildung klassischer Tänzer*innen auf der ganzen Welt nach wie vor gängig. Und auch Choreograf*innen setzen sich immer wieder mit seinen Stücken auseinander. So auch John Neumeier, der mit seinem »Dornröschen«-Ballett das Erbe Marius Petipas aufs Sorgsamste integriert und gleichzeitig ein eigenes Werk geschaffen hat, das sich bis heute größter Beliebtheit erfreut.

Am 6., 7., 8. und 10. Oktober kann John Neumeiers »Dornröschen« im Festspielhaus Baden-Baden erlebt werden – die Ahnengalerie selbstverständlich auch.

Nathalia Schmidt