Als BallettTester:innen durften Johanna, Carl-Jonas und Jonathan unsere Premiere des Ballettabends ROMANTIC EVOLUTION/S bereits in der Hauptprobe erleben. Hier erzählen sie von ihren Erlebnissen und Eindrücken.

Mein letzter Freitag verlief ganz anders als sonst. Ich habe mich um 15:40 mit einem Freund im Foyer der Hamburgischen Staatsoper getroffen, um den Ballettabend ROMANTIC EVOLUTION/S zu testen. Über die Internetseite des SNEAK Klub wurde ich auf dieses Angebot aufmerksam, und wir hatten das Glück, zwei Karten bekommen zu haben. Beim Betreten des großen Saals wurde der Unterschied zwischen einer Probe und einer Aufführung direkt deutlich. In dem hell erleuchteten Saal waren nur wenige Sitzplätze belegt, und der Vorhang, der übelicherweise beim Einlass noch unten ist, war weit geöffnet. Wir konnten beobachten, wie die Tänzer:innen letzte Szenen probten, unzählige Menschen, die sonst hinter den Kulissen agieren, letzte Anmerkungen machten und wie sich das Orchester eingespielt hat.

Der Ballettabend ROMANTIC EVOLUTION/S unterteilt sich in das Ballett »La Sylphide« und »Äther«. Mich hat es beeindruckt, zu sehen, wie unterschiedlich Ballett sein kann und wie Aleix Martínez Elemente von dem alten »La Sylphide« in sein Stück »Äther« hat einfließen lassen.

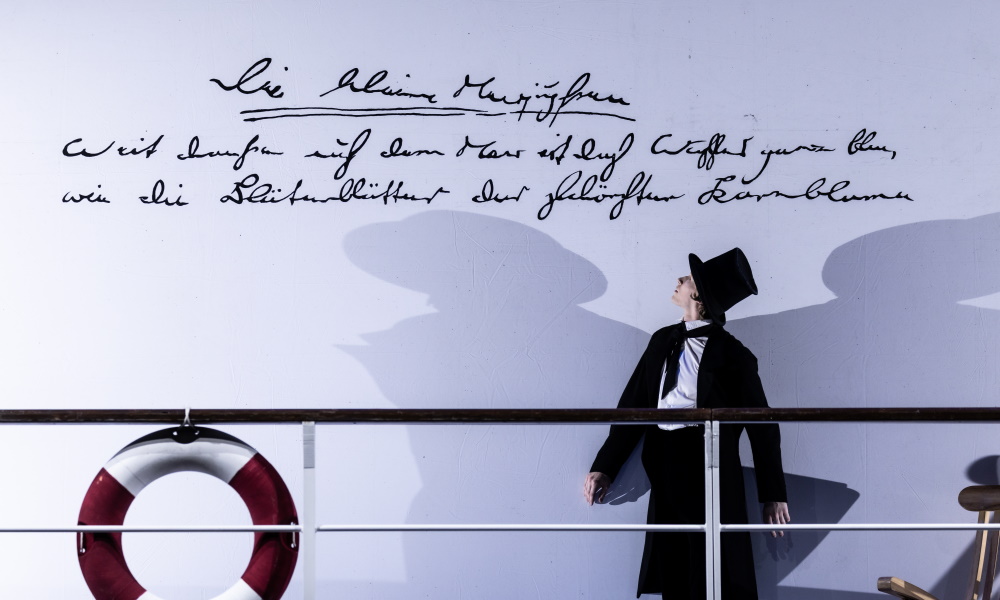

Das erste Stück »La Sylphide« war schon fast märchenhaft. Ohne Worte kann man der Handlung folgen und James bei der Suche nach seiner Sylphide begleiten. Das Bühnenbild sowie die Kostüme sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet worden und lassen einen in eine schottische Welt eintauchen. Am besten hat mir der weiße Akt im zweiten Akt im zu Anfang nebligen Wald gefallen. Die fließenden und fast schwerelos wirkenden Bewegungen der Sylphiden lassen sie so aussehen, als würden sie über den Boden schweben. Auch war es spannend zu sehen, wie einzelne Passagen von verschiedenen Besetzungen geprobt werden.

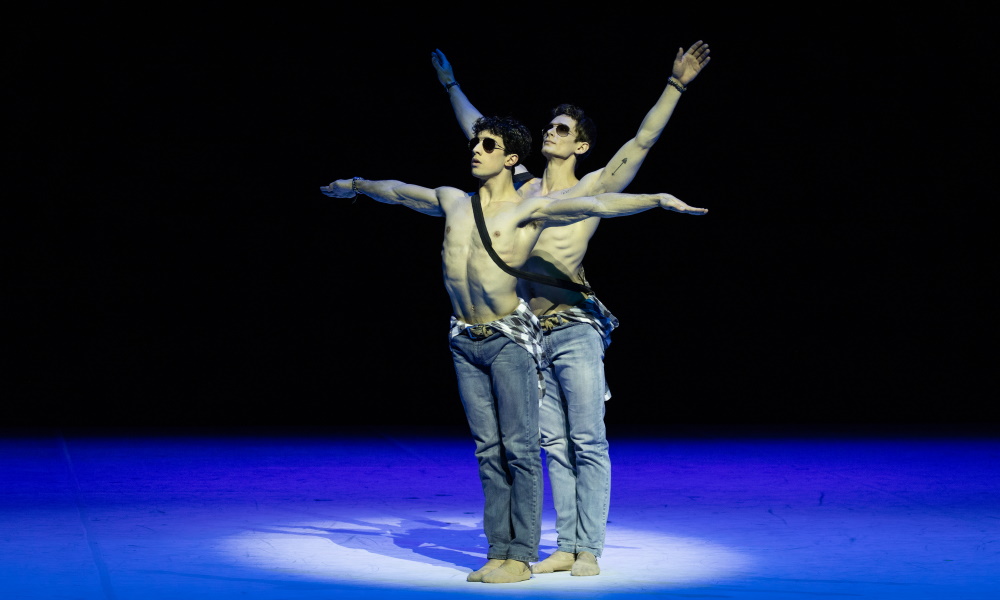

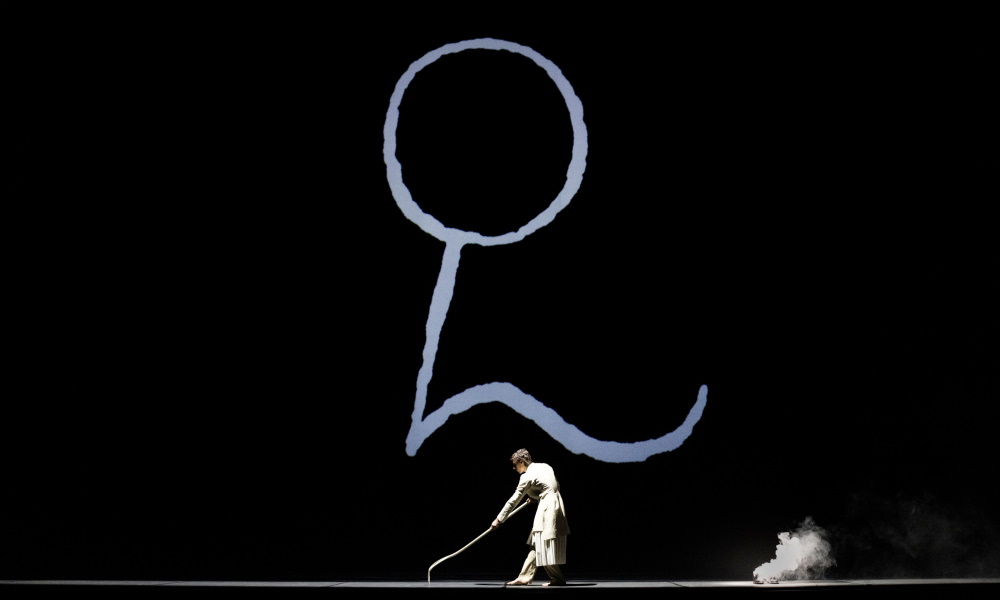

Das zweite Stück »Äther« bietet in vielerlei Hinsichten einen starken Kontrast. Das Bühnenbild ist deutlich reduzierter. Im Vergleich zu »La Sylphide« gibt es nicht nur einen Handlungsstrang und einen Protagonisten, sondern viele verschiedene Szenerien, die wiederholt und in verschiedenen Kombinationen immer wieder auftreten. Mir hat besonders gut gefallen, wie Aleix Martínez durch die verschiedenen Geschwindigkeiten einzelner Bewegungen sowie das Spiel von vorwärtsablaufenden und rückwärtsablaufenden Bewegungen das Zeitempfinden zu beeinflussen scheint. Bevor sich der Vorhang öffnet, ist eine Person mit einer zweizinkigen Heugabel zu beobachten, die sich in Zeitlupe zu bewegen scheint. Die zweizinkigen Heugabeln treten in dem Stück immer wieder auf. In der Mitte der Bühne ist ein riesiger, uralter, abgesägter Baumstamm längs zum Publikum platziert, der im Laufe des Stückes hoch über der Bühne schwebt. Diese erhabene Position hat mich an ein Raumschiff erinnert. Außerdem gibt es eine Person, die einen Raumfahrtanzug trägt und auf dem Rücken einen beleuchteten gläsernen Kasten über die Bühne transportiert, in dem sich eine Pflanze befindet. Das hat mich an den EVE Roboter aus »Wall-E« erinnert. Die Person schien jedoch abgeschottet vom restlichen Geschehen gewesen zu sein. In »Äther« tanzen die Tänzer:innen deutlich morphologischer/organischer und individueller, und es gibt viele Passagen, in denen fließende und beeindruckende Hebefiguren zu beobachten sind.

Betrachtet man die beiden Stücke zusammen, könnten sie kaum unterschiedlicher sein. »La Sylphide« erzählt eine Geschichte und »Äther« bietet viel Freiraum für Interpretation und Fragen. Trotzdem gehen sie harmonisch aufeinander ein, und ich fand es eine Bereicherung, die beiden Stücke kombiniert und nacheinander zu sehen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, bei der Probe dabei sein zu können, und es war spannend zu sehen, wie eine Probe in den letzten Zügen vor einer Generalprobe und Premiere abläuft. Vielen Dank, liebe Nathalia, für alle deine spannenden Erklärungen, die Einordnungen der beiden Stücke und den Blick hinter die Kulissen!

Johanna, 26 Jahre

Es war ein tolles Erlebnis, nur mit zwei weiteren BallettTester:innen und ein paar anderen Leuten im Großen Saal der Hamburgischen Staatsoper zu sein und ein Ballett zu sehen. Es war für mich wie eine richtige Aufführung.

Es gab zwei Teile. Der erste Teil war ein ganz altes Ballett. Es ging um einen Jungen, der eigentlich heiraten möchte. Am Hochzeitsmorgen verliebt er sich aber leider in einen Luftgeist. Da fand ich es toll, wie die Luftgeister geflogen sind. Und es war wunderbar, als ganz viele Tänzer:innen auf der Bühne waren und zusammen getanzt haben. Die Kostüme waren super, vor allem das von der bösen Hexe. Es sah toll aus, als sie zusammen mit anderen Hexen den Zaubertrank gebraut hat. Die Musik passte super zu den Tänzen und Musiker:innen und Tänzer:innen waren immer zusammen! Das Orchester hat aber auch gespielt, als gerade mal nicht getanzt wurde. Das machte das Ballett noch besser. Die Bühnenbilder passten gut zu den Szenen, auch das Feuer im Kamin wurde gut gemacht. Am besten fand ich die Szenen im Wald, weil es da spannend wurde.

Das zweite Ballett fand ich viel moderner. Es gab keine Geschichte, sondern einzelne Szenen. Ich fand die wilden Szenen am besten, wo die Tänzer die Tänzerinnen in die Luft geworfen und wieder aufgefangen haben. Ich fand auch bei beiden Balletten beeindruckend, dass die Tänzerinnen sehr viel auf Zehenspitzen gelaufen sind. Ich fand auch cool, dass beim zweiten Stück fast alle Sachen auf der Bühne gequalmt haben. Mir hat die Kulisse beim ersten Ballett besser gefallen als beim zweiten. Ich finde es erstaunlich, wie gut die Tänzer:innen ihre Gefühle ausdrücken können.

Carl Jonas, 10 Jahre

Der Besuch der beiden Ballettstücke im Rahmen von ROMANTIC EVOLUTION/S in der Hamburgischen Staatsoper war für mich eine interessante und zugleich neue Erfahrung. Da meine bisherigen Berührungspunkte mit klassischem aber zeitgenössischen Bühnentanz eher gering sind. Entsprechend ist meine Sicht der Aufführungen eher die eines neugierigen Laien. Folglich bin ich nicht qualifiziert zu beurteilen, ob die Inszenierungen von »La Sylphide« und »Äther« in ihrer künstlerischen Ausführung besonders waren. Dennoch konnte ich einige Eindrücke gewinnen, die meinen Zugang zu beiden Teilen geprägt haben.

Die Inszenierung ist geprägt vom Kontrast zwischen den beiden Stücken, welcher mir gut gefallen hat. »La Sylphide« präsentierte sich für mich visuell klar im klassischen Stil. Insgesamt wirkte der erste Teil etwas langatmig, was jedoch auch an meiner fehlenden Erfahrung mit historischen Erzählformen liegen könnte. Gleichzeitig fand ich die Handlung gut nachvollziehbar, möglicherweise auch durch die hilfreiche Einführung der Gastgeberin, die einige wichtige Elemente vorab erläutert hat. Besonders positiv ist mir das stimmige Bühnenbild aufgefallen, das zusammen mit der sichtbaren technischen und körperlichen Herausforderungen der Tänzer:innen einen Eindruck hinterließ.

Deutlich stärker abgeholt hat mich der zweite Teil, »Äther«. Der Bruch in Atmosphäre und Tanz wirkte erfrischend und eröffnete einen leichteren Zugang. Die moderne Ästhetik entsprach dabei mehr meinen eigenen Sehgewohnheiten auch aus anderen Kunstformen. Durch die reduzierte Handlung entstand mehr Raum für selbstständige Gedanken und Interpretationen, wodurch die Darbietung intensiver und persönlicher wirkte. Besonders eindrucksvoll fand ich die Lichtgestaltung sowie die Einfachheit der Kostüme, die das Thema des Stücks sehr stimmig unterstrichen.

In beiden Teilen kann die musikalische Gestaltung und die Tongestaltung positiv hervorgehoben werden. Die Musik erzeugte eine hohe Präsenz im Raum, die sowohl die klassischen als auch die modernen Elemente kraftvoll getragen hat. Ebenso beeindruckend war die physische Leistung der Tänzer:innen, die unabhängig vom Stil eine Ausdrucksstärke zeigten.

Insgesamt war der Abend für mich als Ballett-Neuling spannend und eine Empfehlung. Die klare Gegenüberstellung zweier unterschiedlicher ästhetischer Ansätze hat mir neue Zugänge eröffnet und mein Interesse an weiteren Tanzproduktionen geweckt.

Jonathan, 27 Jahre