Als BallettTester*innen durften Taissija, Julien und Youyou unsere Wiederaufnahme bereits in der Hauptprobe erleben. Hier erzählen sie von ihren Erlebnissen und Eindrücken.

In »Romeo und Julia« geht es um die ganz große Liebe. Das weiß jeder, ohne es auf der Bühne vorgetanzt zu bekommen. Lässt man sich aber doch auf das Ballettstück »Romeo und Julia« von John Neumeier ein, wird einem schnell klar, dass man zwar wohl nicht unrecht, aber auch nicht ganz recht hatte. Es geht in diesem »Romeo und Julia« nämlich in erster Linie nicht um die Liebe, sondern um die Verliebtheit – diese wabernde Vorahnung großer Gefühle, welche erst mit viel Zeit und Pflege in die echte Liebe keimt. Wie könnte es denn auch anders sein, bei dem pubertären Pärchen, das im Zentrum der Handlung steht.

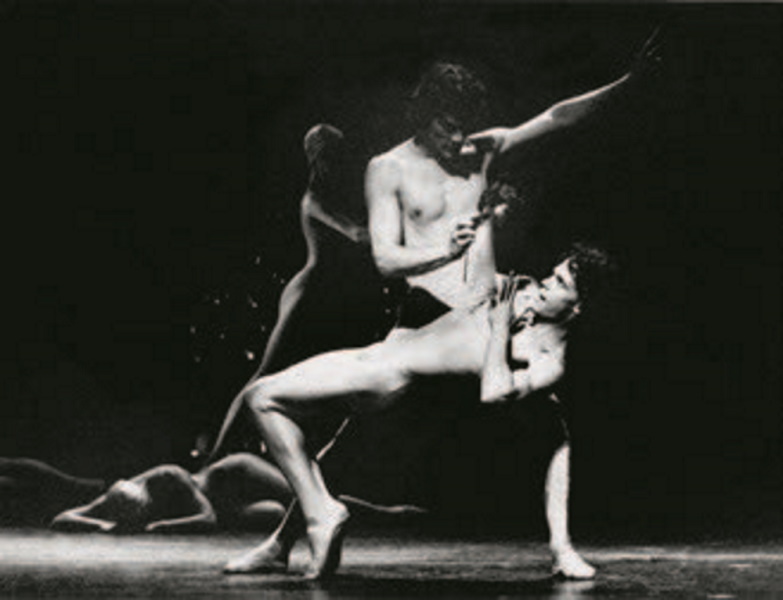

Die Julia in dieser Inszenierung wirkt jung und das ist auch kein Wunder. Die Tänzerin ist gerade mal fünfzehn Jahre alt. Diese Kindlichkeit zieht sich durch jeden Tanz und jede Geste. Sie springt, nur in ein Tuch gewickelt, mit ihren Freundinnen im Bad umher, nur um bei dem Ball den Takt und ihren Mut zu verlieren. Sie schmeißt sich auf den Rücken des Vaters, schubst ihre schuldlose Amme herum, nur um für einen Augenblick von den Erwachsenen gehört zu werden. Julia ist eben keine Frau in einem Nachthemd, sondern noch ein Kind.

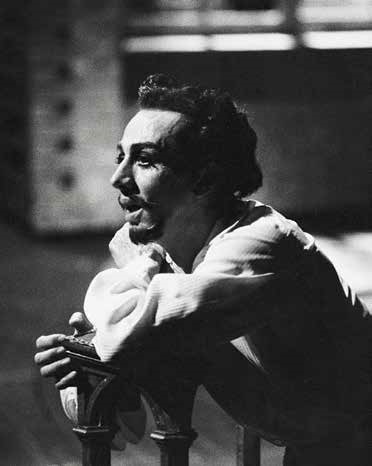

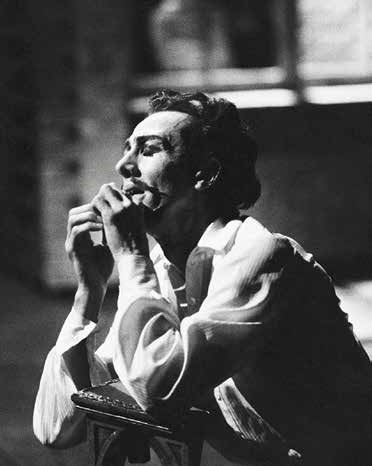

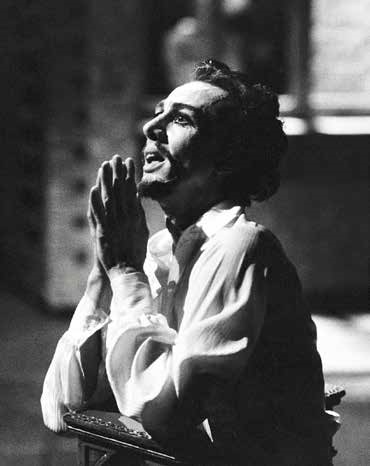

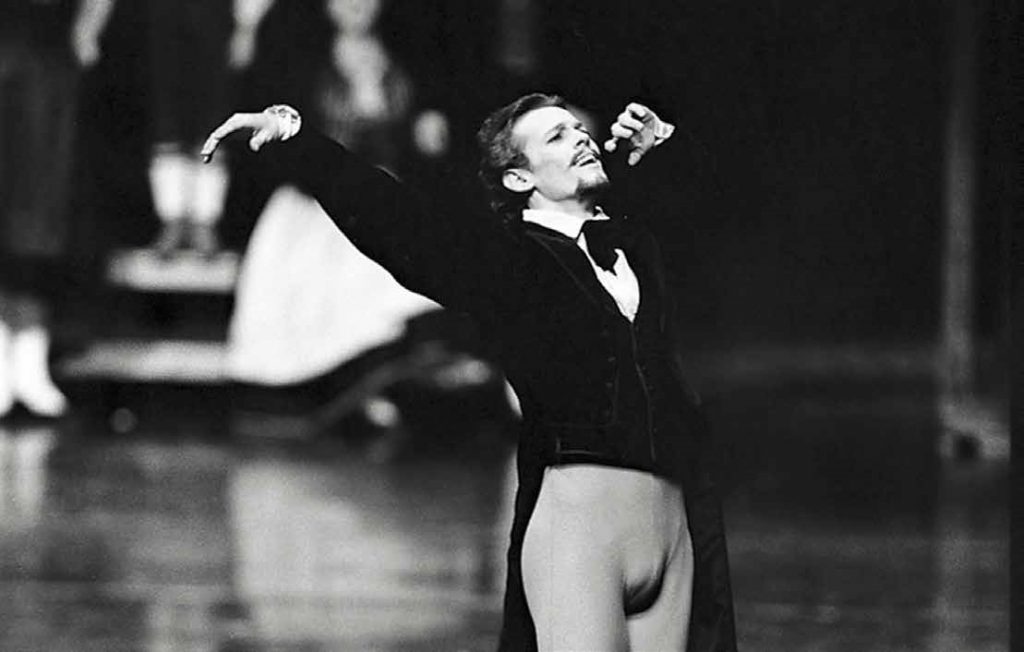

Gegen diese jugendhafte Julia wirkt ihr Verlobter zu groß, zu breitschultrig, zu erwachsen. Es scheint einem ganz abartig, dass ihre Eltern sie aus der Unbekümmertheit ihrer Jugend entreißen und in die Arme dieses Mannes geben wollen. Da macht die plötzliche Liebe für Romeo wieder mehr Sinn. Auch er ist blutjung. Er blödelt mit seinen Freunden rum, ist in einem Akt unsterblich in Rosalinde verliebt, im nächsten turnt er vor Julia, um ihr seine Liebe zu offenbaren. All diese Gefühle könnten leicht melodramatisch wirken. Schließlich geht es um zwei Jugendliche, die sich quasi auf den ersten Blick verlieben und am Ende, vor lauter Liebe, einen doppelten Suizid begehen.

Wenn es in diesem »Romeo und Julia« um noch etwas anderes geht, dann sind es die Menschen von Verona. Diese existieren nämlich nicht nur, um den Raum um Romeo und Julia mit Bewegung zu füllen, sie leben selber auch. Sie tun sogar noch mehr als leben – sie haben sehr viel Spaß. Man ist überrascht, wie viel Komik das Ballett tragen kann, wenn man es ihm zutraut. Dieses Stück gewinnt den Bewohnern Veronas viel Lustiges ab: da sind die lüsternen Jünglinge Veronas, die mal betrunken herumalbern, mal den Frauen nachschmachten. Da ist die Schauspieltruppe mit ihren farbenfrohen Tänzen und überzogenen Aufführungen. Dann sind da Romeos übermütige Freunde, Mercutio und Benvolio, die keinen Spaß sein lassen können, vor allem wenn es darum geht, Julias hochmütigen Cousin Tybalt zu ärgern. Überhaupt erscheint die Fehde zwischen den Montagues und Capulets vor allem in den gegenseitigen Sticheleien der halbstarken Jünglinge beider Seiten weiterzuleben.

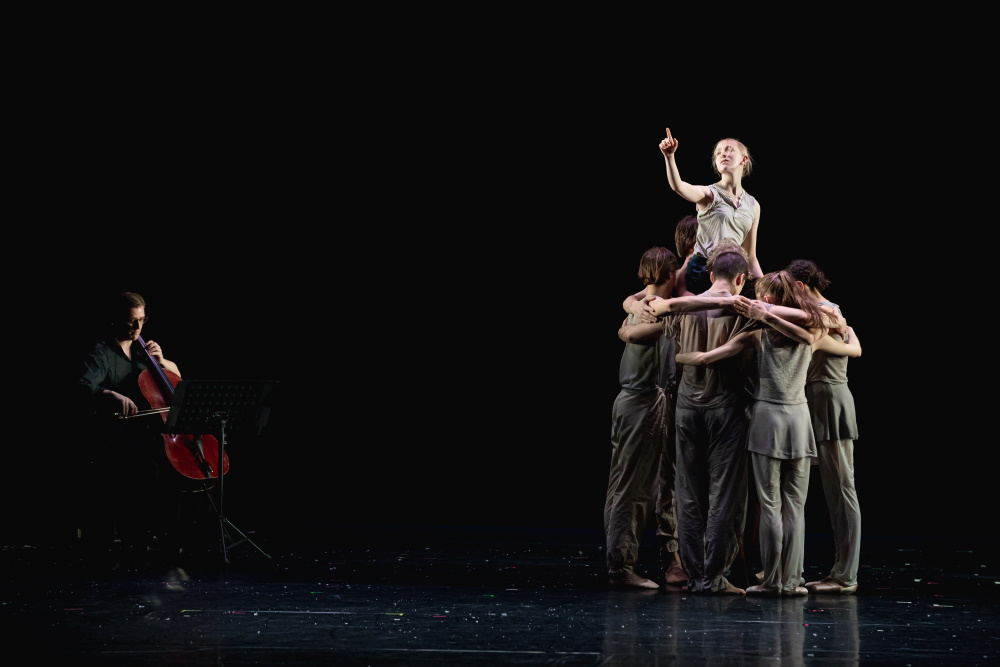

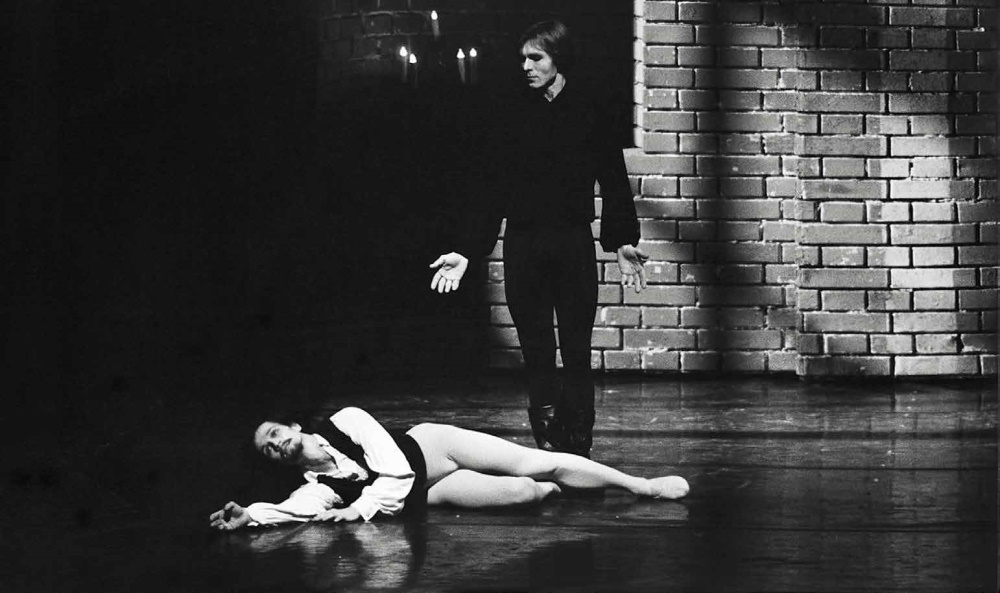

Diese spielerische Grundstimmung offenbart sich umso klarer, wenn sie dann einmal umschlägt. Das Stück ist nie melodramatisch – unheilvoll kann es aber gut. Da ist wieder die Schauspieltruppe mit dem Skelett, das auf Spitzenschuhen Vorahnungen der Zukunft tanzt. Da ist der immer lustige Mercutio, wie er seinen Kampf mit Tybalt einem Publikum übertrieben-klamaukig vorspielt und dann, unter ihrem anhaltenden Applaus, tödlich getroffen zusammenbricht. Da sind Julias Zofen, die ihren Hochzeitstag vorbereiten, Kleid und Schleppe zu ihrem Bett tragen, in welchem sie bewusstlos liegt.

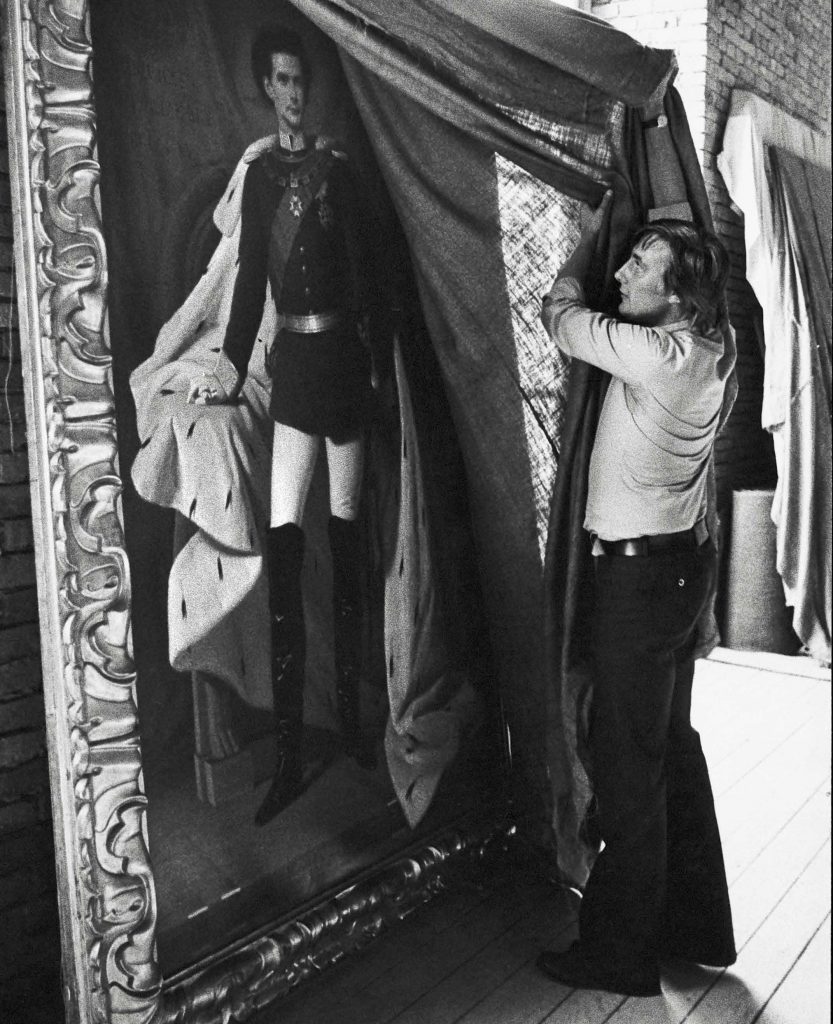

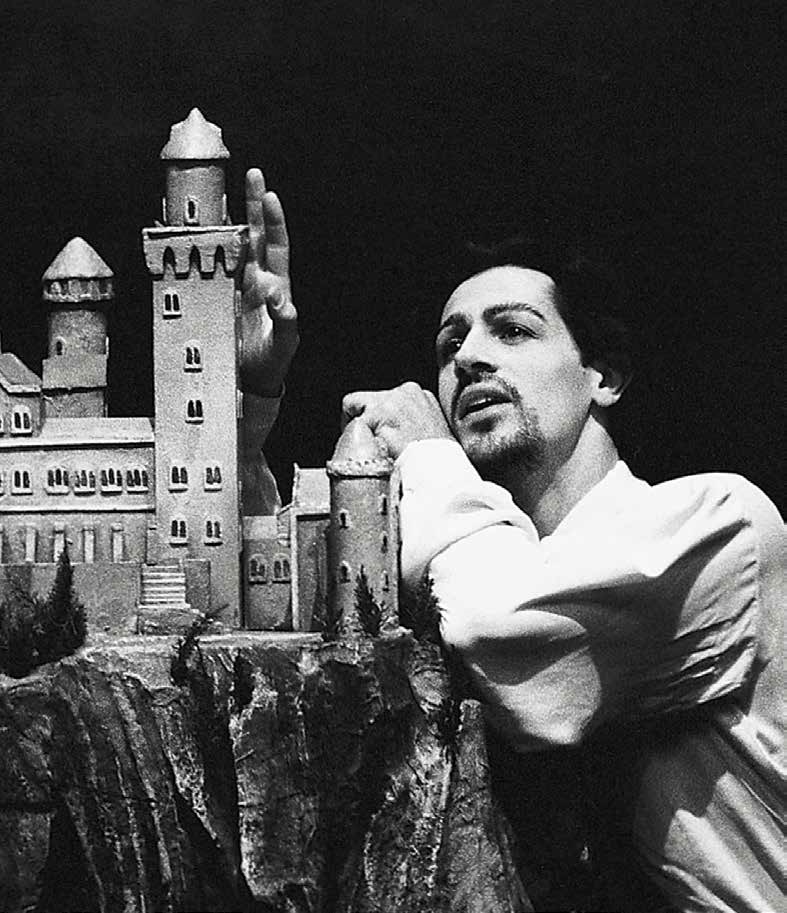

Am Ende muss noch etwas zu Bühnenbild und Kostümen gesagt werden. Sie sind schlicht und zurückhaltend, aber bleiben in ihren Formen der italienischen Renaissance treu. So gelingt es die Brücke zwischen Klassik und Moderne zu schlagen, die schon der Komponist des Stückes, Sergei Prokofjew, mit seiner Musik überquerte. Das Stück wird nicht in die Gegenwart, aber auch nicht in eine ferne Vergangenheit gezerrt. Stattdessen findet man in einer Liebesgeschichte des mittelalterlichen Verona das Moderne und das Menschliche.

Taissija, 24 Jahre

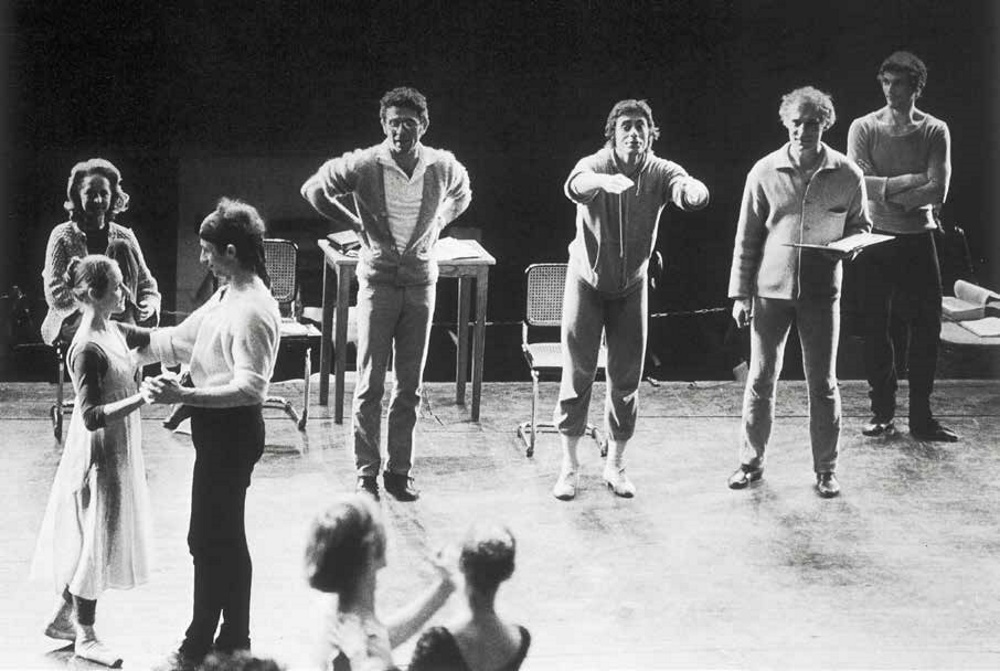

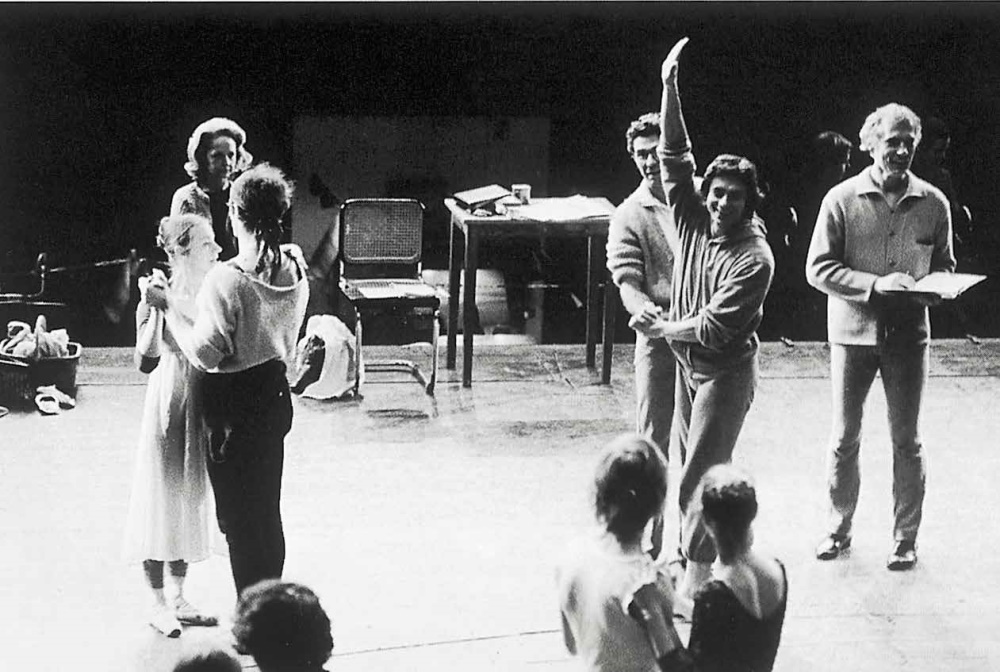

Am 09. Juni durfte ich bei der Hauptprobe für »Romeo und Julia«, ein Ballett von John Neumeier nach William Shakespeare, als BallettTester dabei sein. Als ich mich auf den Weg zur Hamburgischen Staatsoper machte, erwartete ich keine große Menschenansammlung, da ich ja zu einer Hauptprobe eingeladen wurde. Als ich dort jedoch ankam, wurde ich vom Gegenteil überrascht. Ich begab mich ins Foyer, wo ich bereits von Friederike und Nathalia erwartet wurde. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass heute eine besondere Situation sei, da zu der Hauptprobe, zu der sich sonst nur ausgewähltes Publikum einfindet, auch alle ehemaligen Tänzer, die mal unter John Neumeier getanzt haben, eingeladen waren. Es war unglaublich beeindruckend, so viele noch aktive und ehemalige Tänzer sehen zu dürfen. Auf dem Weg zu unseren Plätzen fanden wir heraus, dass wir im 1. Rang nur wenige Plätze hinter John Neumeier und einem Teil seines Teams sitzen durften. Während der Hauptprobe war es auch immer wieder spannend zu beobachten, wie die Verantwortlichen für das Licht letzte Verbesserungen vornahmen. Als es dann zum dritten Mal klingelte, die Türen zu gingen und das Orchester anfing zu spielen, ging es mit der Hauptprobe los.

Ich hatte bereits einmal zuvor das Ballett »Romeo und Julia« gesehen, jedoch in einer anderen Inszenierung. Deshalb war ich gespannt auf die von John Neumeier. Gleich bei einer der ersten Szenen waren unglaublich viele Tänzer auf der Bühne. Die meisten Charaktere des Stückes wurden hier bereits vorgestellt. Es war unglaublich lebhaft, die Musik und die vielen Ereignisse auf der Bühne ließen einen sofort in das Stück eintauchen. Die Tänzer führten einen durch die Handlung bis zum tragischen Ende. Mich persönlich beeindruckt vor allem immer die Leistung der Tänzer. Sie schaffen es eine Handlung ohne Worte nur mit dem Tanz zu erzählen. Zudem schaffen es die Balletttänzer mit einer unglaublichen Eleganz und Leichtigkeit zu tanzen. Wer schon mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen hat, weiß, dass Ballett ein Hochleistungssport ist und im Gegensatz zum gewöhnlichen Hochleistungssportler muss der Balletttänzer bei der Aufführung stets darauf achten, elegant und mit der richtigen Mimik zu performen. Der Charme am Ballett ist das ganze Event mit allem drumherum, vom Saal, bis zur Musik und der Darbietung der Tänzer.

Julien, 22 Jahre

Mein üblicher Eindruck von der Staatsoper: ungekünstelt, jedoch vornehm und geschliffen. Und eigentlich bestand das Bild von einem Hauptprobe-Erlebnis, das ich mir ausgemalt hatte, aus nichts Weiterem als uns BallettTestern allein im Saal mit Friederike. Mein zusätzlicher Eindruck bei meiner Ankunft diesmal: Heut’ ist was los! Bereits vor Beginn der Aufführung bekam ich viele bekannte Gesichter unfassbar nah zu erblicken, die ich vorher immer nur als kleine Figuren auf der Bühne kannte. Nachdem John Neumeier von der Bühne aus dem (komplett) gefüllten Saal erläutert hat, aus welchem Anlass diese Versammlung hier tagt, spürte selbst ich eine Freude der (Wieder-) Vereinigung, obwohl ich weder eine gegenwärtige Ballerina/Mitarbeiterin der Oper, noch eine Ehemalige bin.

Danach hob sich der Vorhang: am frühen Morgen Neckerei bis zur Eskalation zwischen zwei Haushalten; ein hüpfendes, junges Geschöpf im Bad, dem plötzlich mitgeteilt wird, dass es nun Zeit ist, sich zu vermählen; ein Ensemble mit einer rot bekleideten Dame im Mittelpunkt, würdevoll und selbstbewusst, beinahe einschüchternd; das zarte Geschöpf wieder, diesmal voller Vorsicht und Scheu; Zusammenstoß mit einem jungen Mann in Blau mit Maske (wohl aus Versehen?), Berührung ihrer Hände, anschließend Erkenntnis seiner Identität; am Ende des Aktes die sternenhelle Nacht, sie auf dem Balkon, er unten belauschend, dann enthusiastische Schritte nach oben und nicht nur Berührung, sondern auch Zusammenschluss beider Hände. Darauf folgend ein sorgloser, befreiter, fast wie Improvisation vorkommender Pas de Deux bis zum Morgenlicht.

Schon in diesem ersten Akt wird das Bedürfnis nach Liebe von Julia augenfällig, während sie in der Badehalle immer wieder versucht ihrer Mutter näher zu sein, die sie im Gegenteil auf würdigen Abstand hält. Ich finde, dass die junge Darstellerin von Julia (Azul Ardizzone) ihre Lebendigkeit im weitesten Sinne in Bewegungen zum Ausdruck gebracht hat; die hat sie nicht NACHGESPIELT, denn sie ist wahrhaftig ein Teil von ihr selbst! Zudem ist ein Kontrast zwischen den Szenen im Ballsaal der Capulets und der Balkonszene zu spüren: ein Kontrast zwischen Kontrolle, Manieren im roten Hintergrund und Freiheit in Blau. Ich bewundere außerdem all die bedachten Details, auf die man üblicherweise nicht achtet und die das ganze Stück noch realistischer machen, z.B. welche umständlichen Ausschnitte des Alltags auf dem Marktplatz im Hintergrund vorgehen. In dieser Version John Neumeiers finden sich wahrscheinlich so häufig wie bei keiner anderen ursprüngliche Elemente von Shakespeares Werk wieder: Koketterie und sexuelle Hänselei überall; Mercutios Spott und Provokation gegenüber Tybalt; die Handgesten des jungen Paares, welche ihre Liebe versinnbildlichen; sowie Julias anfängliche Hemmung davor, viel zu rasch in eine Beziehung hineinzustolpern, die im späteren Verlauf gleichfalls zu begieriger Eile wird.

Im Nachhinein führt eine Schauspieltruppe nicht bloß uns, dem Publikum, sondern auch denen auf der Bühne ein kleines Trauerspiel vor, welches Konformität mit der Realität aufweist und das Los von Romeo und Julia auf heitere und sorglose Weise vorherzusagen scheint. Nun also abrupter Wechsel von Komödie auf Tragödie, wobei Romeo anfänglich Versöhnung mit Tybalt gesucht hat und Mercutio vielmehr selber blind in Tybalts Degen hineingerannt ist, als von ihm erstochen wird; die vorhin noch zusammengemischten Diener beider Haushalten spalten wieder auf. Eine Dame im Nachthemd, dieses Mal außer sich, alles andere als stattllich vor Verzweiflung und Schmerz.

Im letzten Akt der Morgen nach der ersten (und letzten) Liebesnacht; Seligkeit, Sinnlichkeit vermischt mit der Betrübnis des Abschieds. Nach ihrer Trennung erscheint Romeo in Julias Gedanken wieder: Verzweiflung entweicht der Entschlossenheit und Beherztheit, und die Musik verleiht den Eindruck, als würde alles wahrhaftig gut enden. Ihr Mut wird so tastbar wie noch nie zuvor, während sie sich hervorragend und fast still beherrscht und der Last auf bewundernswerte Weise widersteht. Der Trank löst einen Traum aus, der mit Visionen des toten Tybalts und Romeos ihr innerliches Dilemma reflektiert – Treue zu Familie oder zu Liebe? Solche Visionen, Sehnsüchte, und Dimensionen werden alle auf unkomplizierte, ungekünstelte, dennoch wirklichkeitsnahe Weise dargestellt.

Weder John Neumeier noch Shakespeare (meiner Intepretation nach) hat die Feindschaft der Familien als die eigentliche Quelle des Schicksals der Verliebten angebracht, sondern lediglich als eins der Fundamente für den Handlungsverlauf. Romeo und Julia sind in John Neumeiers Fassung aktiv und passiv zugleich, so wie in Shakespeares; beide können die Gegebenheiten ihrer Umgebung kaum beeinflussen, haben jedoch innerhalb des festgesteckten Rahmens ihre Optionen. Hast und Impulsivität, vor allem Romeos, sind dabei aus meiner Sicht das Ausschlaggebende. Obgleich er am Anfang eindeutig der reifere, erfahrenere Charakter war, entwickelt sich die noch jüngere Julia durch die Herausforderungen, die ihr entgegengestellt werden, zu der Rolle, die alles selber in die Hand nimmt. Ich finde es wirklich großartig, dass und wie John Neumeier dies in seiner Inszenierung betont.

Die letzte Szene: Melodie der Erinnerung, Pas de Deux, wo sich nur einer der beiden bewegt; noch nicht aufgegeben, ihre Hand noch einmal hoch – und runter; vollkommene Realisierung, Dolch, letzter Griff ihrer Hand. Diese Finger rühren… Finsternis, Tod, ein schwarzes Band für Verstorbene auf ihrem Leib. Tybalt. Aber wer liegt noch dort? Seine Hand einmal hoch, und fällt. Sie schaut nach oben, zu Gott, zu ihm? Ihre gemeinsame Melodie ertönt, ohne zu verstummen, verlischt in Luft… Sie scheint ihn rufen zu hören. Beruhigt und resigniert erblickt sie ihren Ausweg, greift nach seiner Hand, und spürt in ihr den Dolch. Hinein, und hinunter mit ihrem Leib. Beide Hände zusammen, Augen zu. Alles nun dunkel, allein ein heller Schein auf ihre Hände.

Das mitreißende Stück, eine Mischung aus Freude und Trauer, endete für mich nicht mit Trauer, denn der allerletzte Ton, welcher ertönte, klang für mich nach.

Youyou, 15 Jahre