Im ersten Teil des Blogs zur Premiere des Doppelabends »Brahms/Balanchine« drehte sich alles um die speziellen Tanzschuhe. Die Produktionsleiterin der Kostümabteilung Kirsten Fischer erzählte von der aufwendigen Suche nach dem richtigen Schuhmodell. Für die Ballette von George Balanchine gibt es neben den tollen Absatzschuhen aber auch wunderschöne Kostüme. Im zweiten Teil des Blogs erzählt Kirsten Fischer, welche Arbeit auf die Schneider der Kostümabteilung zugekommen ist und wie lange es dauert, bis ein Frack bühnentauglich ist.

Der Kostümfundus des Hamburg Ballett und der Staatsoper Hamburg ist überwältigend. Im Lager der Werkstätten in Rothenburgsort und auch in der übersichtlicheren Schneiderei im Großen Haus am Gänsemarkt finden unzählige Kleider, Röcke und Anzüge ihren Platz. In der neuen Ballettpremiere »Brahms/Balanchine« sind die Kostüme durch die Originalinszenierung von George Balanchine vorgegeben. Sie wurden ursprünglich von den Designerinnen und Kostümbildnerinnen Karinska und Judanna Lynn kreiert. In solch einem Fall ist es üblich, dass Kostüme von anderen Häusern, die die Ballette im Repertoire haben, für die Dauer der Aufführungsserie ausgeliehen werden.

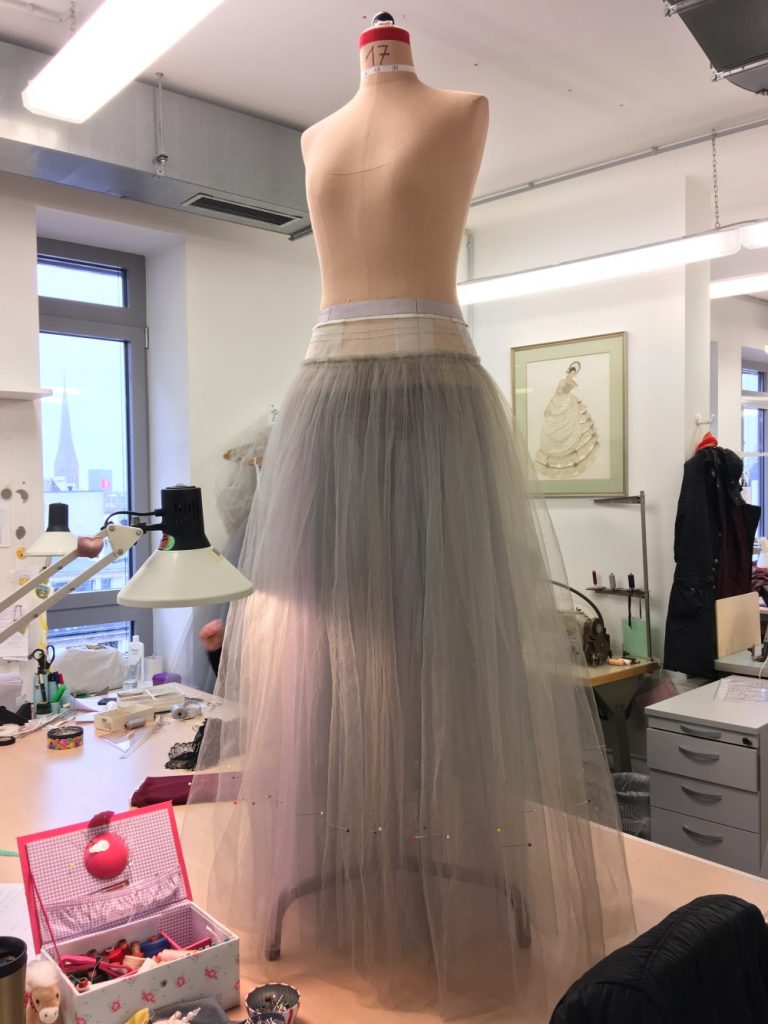

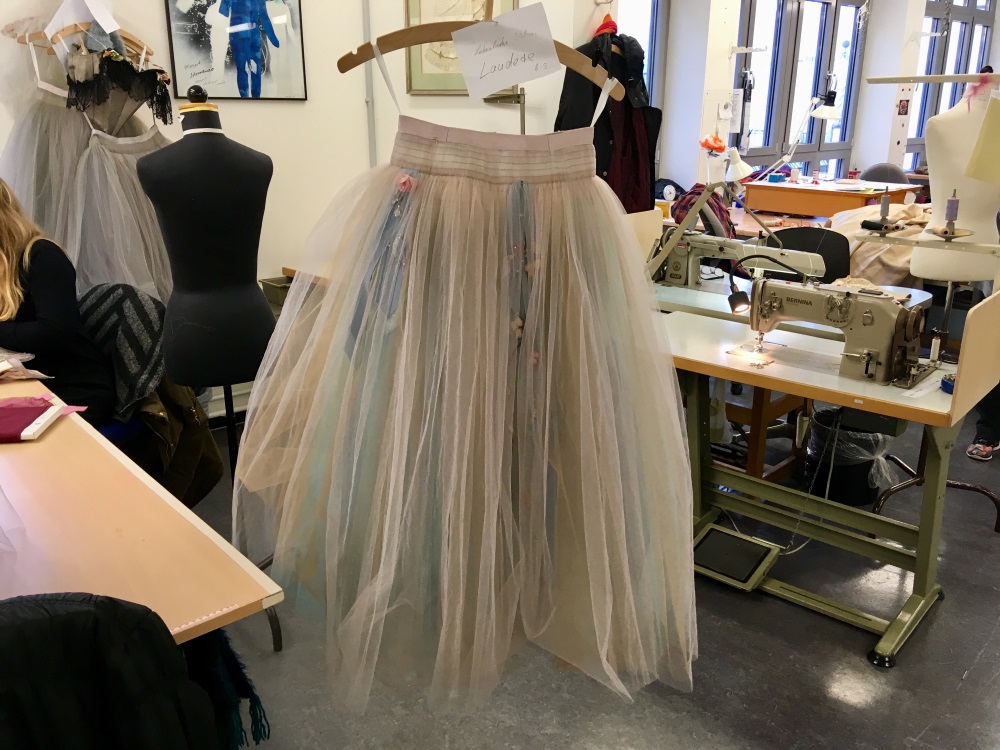

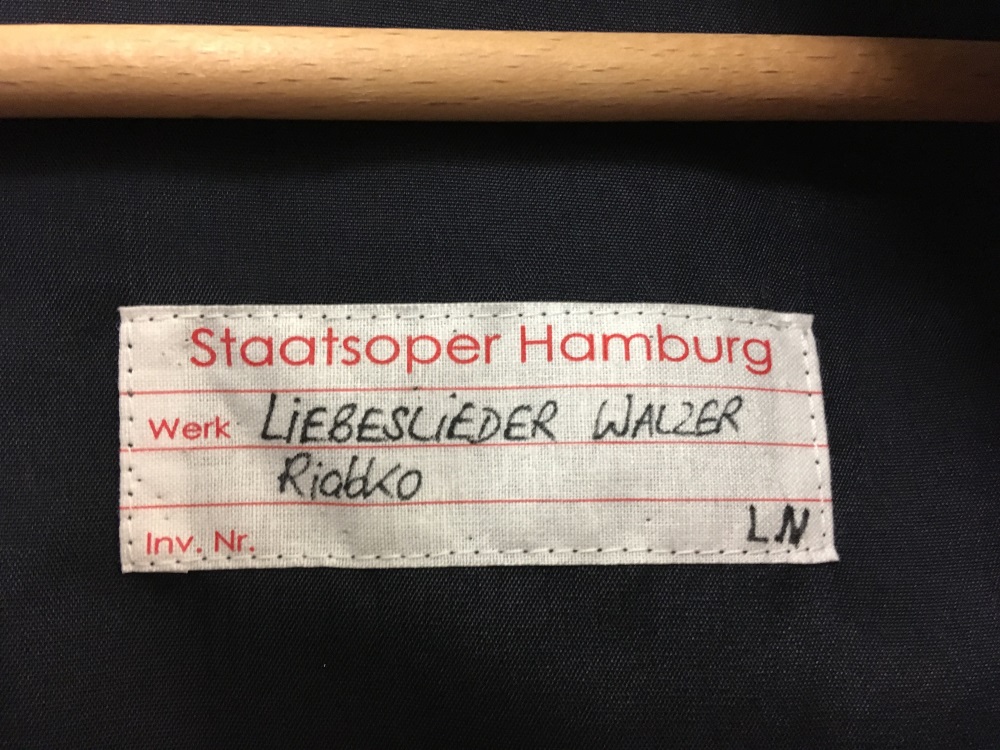

Für »Liebeslieder Walzer«, den ersten Teil des Doppelabends, erhielt die Kostümabteilung die Kostüme des San Francisco Ballet. Im Idealfall können die Leihgaben für die Hamburg-Premiere übernommen und lediglich durch kleine Änderungen für die jeweiligen TänzerInnen und MusikerInnen angepasst werden. Für den ersten Part von »Liebeslieder Walzer« mussten nur zwei der Kleider nach Vorlage der Geliehenen ganz neu von den Schneiderinnen und Schneidern angefertigt werden. Im zweiten Teil der Choreografie tragen die Tänzerinnen mehrfarbige Tüllröcke. Die Kostüme aus San Francisco sind für unsere Tänzerinnen zu lang. Da man von den Leihgaben nicht einfach ein Stück abschneiden kann, hat sich das Team um Kirsten Fischer dafür entschieden, sie neu zu nähen. Die Oberteile werden jedoch übernommen.

In der Damenschneiderei sind die Mitarbeiterinnen fleißig zu Gange und erklären gerne, wie die Röcke gefertigt werden: Sie bestehen aus fünf verschiedenen Tülllagen, die jeweils in sich einen Farbverlauf haben. Durch die Überlappung der einzelnen Lagen ergibt sich ein romantisch-buntes Streifenmuster. Jeder der vier Röcke wird ganz individuell und anders aussehen. Ein bisschen erleichtert wird die Arbeit dann aber doch: Anstatt auch die angenähten Verzierungen komplett neu zu machen, werden sie von den Leihgaben vorsichtig abgetrennt und an den Hamburger Röcken angebracht. Kirsten Fischer erklärt: »Die Arbeit mit geliehenen Kostümen ist wirklich eine Herausforderung, da alle Änderungen dokumentiert werden müssen. Die Kostüme werden nach der Aufführungsserie nämlich wieder zurückgegeben und müssen dann wieder gleich aussehen und dieselbe Passform haben wie vor der Leihgabe.«

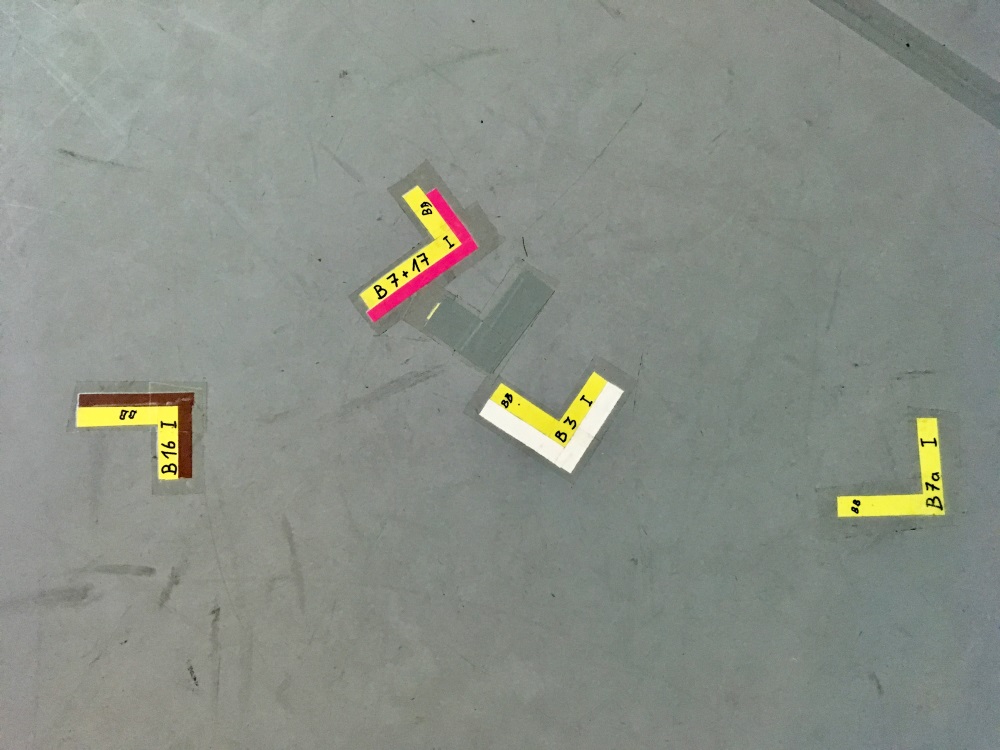

Für die männlichen Tänzer musste das gesamte Kostüm neu gefertigt werden. Das San Francisco Ballet hatte keine Herren-Kostüme mitgeschickt, da sie die Fräcke selbst vom New York City Ballet ausgeliehen hatten. Kein Wunder: Die Anfertigung der wunderschönen Kleidungsstücke ist sehr aufwendig! Diese Herausforderung haben die SchneiderInnen der Herrenschneiderei angenommen und gleich acht Tänzer- und vier Sängerfräcke in Handarbeit und maßgeschneidert angefertigt. »Das sind wunderschöne Fräcke, da ist man froh, wenn man sie danach im Fundus hat!«, schwärmt Kirsten Fischer. Und sie verspricht nicht zu viel: Im Produktionslager lassen sich die schönen Westen, Hosen und vor allem Jacken bereits bewundern.

Der Stoff für die Frack-typisch taillierten Jacken, mit den zwei Schwalbenschwänzen an der Rückseite, wurde nach dem Muster des Originals exklusiv für das Hamburg Ballett gewebt! Kirsten Fischer erklärt: »Es ist ein Rips in einer wirklich speziellen Farbe. Er ist dunkelblau, aber violett changierend.« Nach langer Recherche trat die Schneiderei der Hamburgischen Staatsoper mit einem deutschen Weber in Kontakt, der sich bereit erklärte, den Stoff nach dem Originalmuster anzufertigen.

Einen Stoff von der Stange zu nehmen, kam für Kirsten Fischer nicht in Frage. Denn durch das nachträgliche Einfärben verliere er viel von seinem Charakter und würde bei weitem nicht originalgetreu aussehen. Dadurch, dass die Weberei in Deutschland ansässig ist, ging der Prozess trotz Spezialanfertigung schnell: Nach zwei Wochen Vorbereitung inklusive Korrespondenz mit dem Weber, stand der Stoff der Kostümabteilung in zehn Tagen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. »Das muss schnell gehen, denn so ein Frack ist ja auch ein aufwendiges Kleidungsstück!«, sagt Kirsten Fischer.

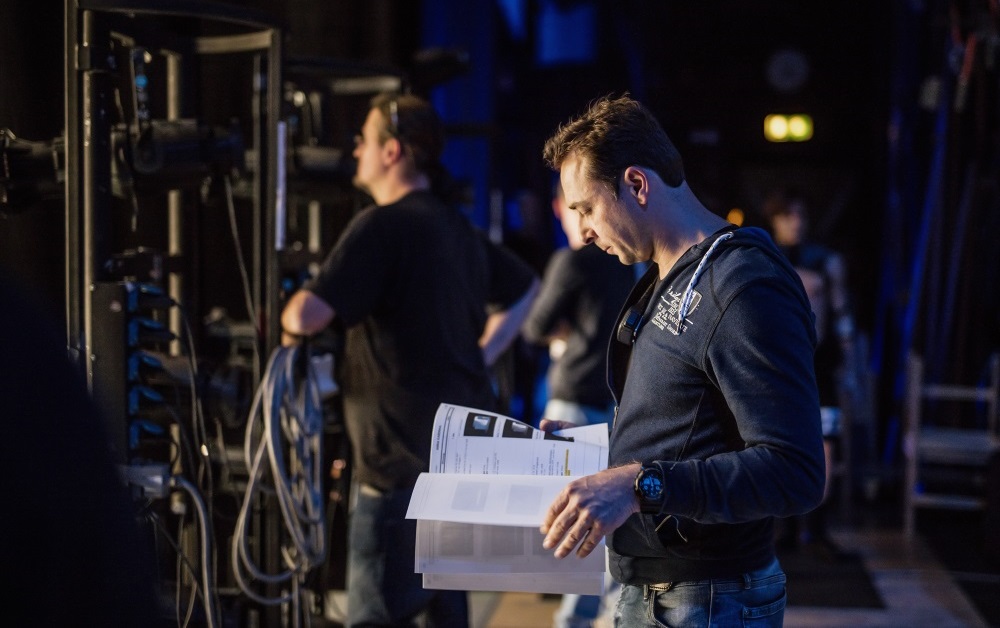

Wie aufwendig die Anfertigung ist, erfahren wir, als wir die Herrenschneiderei besuchen. Dort werden wir Zeuge, wie an den Fräcken gearbeitet wird. Eine Mitarbeiterin schlüsselt für uns die Herstellungsdauer auf: Ca. 35 Stunden und damit fast eine ganze Arbeitswoche benötigen die Profis aus der Schneiderei um einen Frack anzufertigen! Manche Nähte können mit der Maschine gemacht werden. Das sei vor allem für die tragenden Nähte wichtig, erklärt eine Schneiderin. Der Großteil wird aber in präzisester Handarbeit abgesteckt, umgenäht und zusammengefügt.

Die exklusiv gestalteten Fräcke, Röcke und Kleider können ab dem 9. Dezember 2018 auf der Bühne der Hamburgischen Staatsoper im Ballett-Doppelabend »Brahms/Balanchine« bewundert werden.